※当サイトはマイナビ・リクルート等各社サービスのプロモーションを含み、アフィリエイトプログラムにより売上の一部が運営者に還元されることがあります。 なお、得た収益が記事中での製品・サービスの評価に影響を与えることはありません。

Healthcare Service Providerとして、ひとの一生への貢献を目指すシミックヘルスケア・インスティテュート株式会社。 今回は電子お薬手帳サービス「harmo」について、同社の狩野さんにお話を伺いました。

狩野 真也

シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社harmoカンパニー 副カンパニー長

・経歴

カメラの共通プラットフォームソフトウェア開発に10年以上従事。その後、社内の新規事業であった電子お薬手帳harmoのチームへ参画しシステム開発に従事。

・現在のお仕事内容

harmoのプロダクト開発の責任者として、UXデザインからシステムアーキテクチャまで、プロダクト開発全体のマネジメントを担当。

※当サイトは口コミの一部を掲載しています。

1.スマートフォンアプリとカードの併用で情報連携を促進

ーまず「harmo」のサービス内容について教えてください

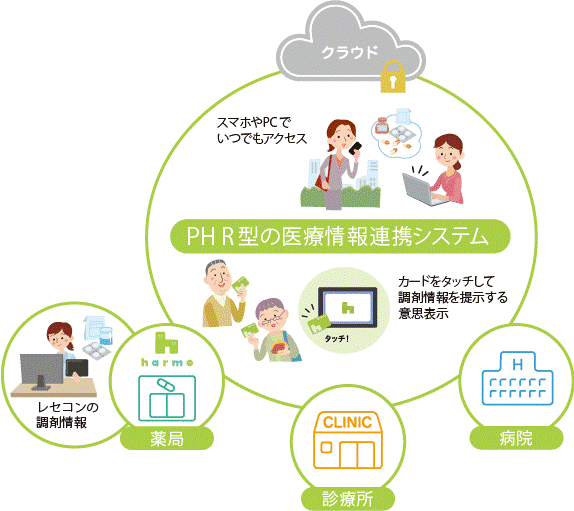

harmoは、電子薬手帳によって患者さんの服薬情報などを一元管理し、病院や薬局などの医療関係者と情報を共有できるシステムです。

メリットがあるのは医療関係者だけではありません。患者さんとしてもスマートフォンがお薬手帳がわりになるので、利便性がかなり高いと思いますよ。

「harmo」サービスでは、病院やクリニック、薬局、さらには患者さんとの間でお薬をはじめとした情報を関係者の間で滑らかに情報共有できる社会を実現することを目指しています。

ー具体的には誰が、どのようにサービスを利用するのでしょうか?

サービスを利用するのは医療関係者の方々と患者さんに分けられます。

まず医療関係者の方々が利用するケースですが、調剤情報や患者さんの情報をタブレットに入力することでお薬をはじめとした患者さんの情報が蓄積されます。

患者さんが来局された際に、他の薬局で登録されたお薬の情報などを簡単に確認できますので、飲み合わせの確認なども簡単に行えます。

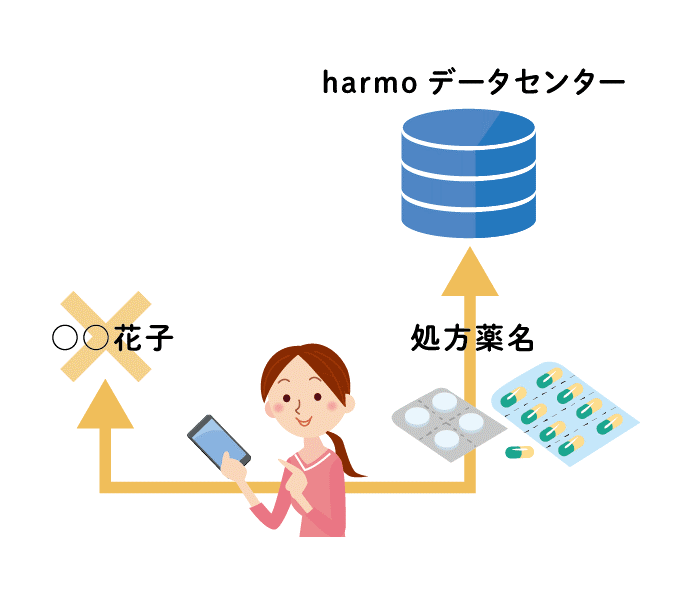

そして患者さんにご利用いただくケースとしましては、harmoのスマートフォンアプリをインストールしてご利用いただく方法と、harmoを導入している薬局でharmoカードを作成してご利用いただく方法がございます。また、スマートフォンアプリとカードを併用してご利用いただくことも可能です。

最近はお薬手帳用の二次元バーコードを発行される薬局様が増えておりますので、

スマートフォンアプリでお薬手帳用の二次元バーコードを読み取っていただければ、簡単にお薬情報を登録していただくことができます。

harmoカードを作成していただくと、harmo導入薬局で調剤されたお薬の情報は自動的に蓄積されるようになりますので、より便利にお使いいただけます。

ーアプリに一本化せず、あえてカードにも対応しているのはをなぜなのでしょうか

カード方式に対応をしている理由は2つあります。

1つは、私たちは幅広い方々に使っていただけるサービスを目指しており、スマートフォンをお持ちでないお年寄りの方などにも、ぜひご利用していただきたいと考えているからです。

そして2つ目は、カードをタッチすることによって、薬局などに対して自身のお薬手帳の情報を簡単に開示することができるという点です。

お薬手帳の情報は患者さんの情報ですので、患者さんが情報開示の意思を示すことによって開示がなされることが必要です。

しかし、この「開示意思を示す・意思確認する・情報開示する」流れが滑らかに行わなければ、結果的として、利用するのが面倒なサービスになってしまいます。

この流れを、どれだけ滑らかにできるかが重要だと考えており、この点においてワンタッチで意思表示できるカードは非常に優れていると考えています。

2.患者さんの健康を守り、医療従事者に安心をもたらす存在でありたい

ーどのような経緯で「harmo」を開発したのでしょうか?

元々harmoはソニーが始めた事業です。 当時ソニーのエンジニアだった福士(現在はシミックホールディングス株式会社 Tech Labに在籍)が、体調を崩した際に大量に貰った薬を管理しきれず困ったそうなんです。 その際、紙のお薬手帳に問題を感じ、個人的に開発を始めたところから事業がスタートしました。

2019年6月にソニーからシミックに事業継承され、現在はharmoの拡張機能についての開発を進めています。 昨年6月より慶應義塾大学との共同研究として、「harmo」の技術を基盤とし新たに構築した仕組みを活用し、神奈川県川崎市川崎区にて乳児期の適切な予防接種管理に関する社会実験を実施しています。

●プレスリリース シミックホールディングス、慶應義塾大学と電子お薬手帳「harmo(ハルモ)」の基盤を活用し、適切な予防接種管理の推進を目指す共同研究を開始 https://www.cmicgroup.com/news/20200601

●動画:harmoの基盤を活用した予防接種管理への取り組み(5分2秒) https://youtu.be/if-LOKGCLhI

2021年現在、harmoは薬局やクリニック合わせて約1000件の施設に導入されており、アプリ利用者数含めて約40万人もの患者さんにご利用いただいています。 また、他の電子お薬手帳サービスを展開されている企業との協業により、100万人を超える情報配信も可能となりました。

●プレスリリース harmo × ポケットファーマシー 電子お薬手帳事業で協業を開始 ―ユーザ100万人の電子お薬手帳を活用した共通サービス誕生へ― https://www.cmicgroup.com/news/20200709

ーほかの電子お薬手帳との違いはどういった点にあるのでしょうか

他社のお薬手帳で多いのは、二次元バーコードを薬局からもらって患者さん自身で薬の情報を登録するというものです。

二次元バーコードを読み込む作業は簡単ではありますが、やはりひと手間必要ですので、登録忘れや二次元バーコードのもらい忘れなども起こりえます。

一方で、harmoカードであれば、二次元バーコードコードを患者さん自身で取り込む必要がなく、カードをタッチすれば自動的に薬の情報がシステムに記録されますし、お薬手帳を見せることも簡単に行えます。

3.薬の情報を軸に幅広い価値貢献を

ー最後に「harmo」の展望をお聞かせください

昨今の情勢により、オンライン診療等の医療現場におけるデジタル化が加速化する中、個々人の医療・健康情報をデジタル情報としてまとめ、多種多様なデジタル機器との連携・活用することのできるPHR(パーソナル・ヘルスレコード)の重要性はますます高まってきていると思います。

そのような中で、harmoの基本機能である電子お薬手帳から正確性・追跡性・リアルタイム性の特徴を活かし、患者さんや医療従事者への服薬情報の管理はもちろん、医療関係者からの服薬指導、医薬品の適正使用促進の活動を進めていきたいですね。

また今後は、オンライン診療等のサービスを展開している企業様とも連携し、新しいサービスも展開してきたいと考えています。

harmoを通じて地域ならではの情報を伝えるなど、患者さんと医療機関の情報連携を円滑にすることで、薬剤師をはじめ医療従事者が職能を発揮しやすくなるサポートをしていきたいです。

電子版お薬手帳情報を基盤としたPHRである「harmo」は、従来の電子お薬手帳の枠組みを超えて、ひとびとのWellbeing向上につながる様々な可能性を追求し続けます。

HOP!ナビとは

転職やキャリアに関わるコンテンツを通じ、「今の仕事に悩む人」がより自分らしく働けるようにサポートしているメディアです。

不安のない転職活動や理想の転職先探しに役立ててもらうため、転職者や人材業界関係者へのインタビュー調査はもちろん、厚生労働省などの公的データに基づいたリアルで正しい情報を発信し続けています。