- 🕒

- 更新

また不採用!面接で落ちるITエンジニアに共通する3つの理由と対策

※当サイトはマイナビ・リクルート等各社サービスのプロモーションを含み、アフィリエイトプログラムにより売上の一部が運営者に還元されることがあります。 なお、得た収益が記事中での製品・サービスの評価に影響を与えることはありません。

求人サイトで沢山の求人の中から「これ良さそう!」と見つけた会社に応募して、無事、書類選考通過!めちゃくちゃ気合を入れて面接に行ったけど、数日後に不合格の連絡が・・・

そんな経験はないですか?実は面接に落ちるエンジニアには3つの共通したよく落ちる理由があるのです。ということで、今回は面接に落ちるエンジニアのよく落ちる3つの理由をエンジニアの転職支援を専門にしていたキャリアコンサルタントがお答えします!

※当サイトは口コミの一部を掲載しています。

| 転職サイト名 | 特長 | 求人を探す |

|---|---|---|

| レバテック キャリア | 【全年代におすすめ】 |

|

| マイナビ IT AGENT | 【20代におすすめ】 |

|

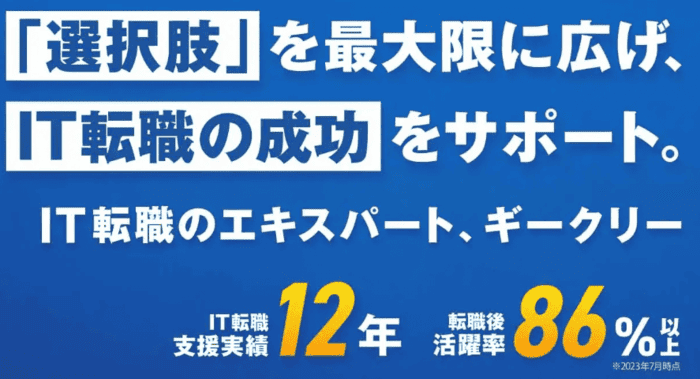

| Geekly | 【スピード転職におすすめ】 |

この記事の目次

そもそも面接官は何を見ているの?

そもそも、エンジニアの採用試験では面接官は何を見ているのでしょうか。基本的には採用試験に出てくる面接官がエンジニアの人なのか、人事や営業など非エンジニアの人なのかによって面接官の見ている点が異なります。まずは最初の一歩としてこれらの点の違いをしっかりと把握することが大事です。

面接官がエンジニアの場合は、ズバリ「技術・経験的にマッチするのか、即戦力になるのか」これをとにかく重視して見ている面接官が多いです。冷静になって考えてみると当たり前と言えば当たり前ですよね。

面接官から見れば、同僚や部下になるかもしれない応募者の人に対して、まずはエンジニアとして技術や経験的にどうなのかは、面接官としてだけでなく一人のエンジニアとしても知りたい点でもあります。

では、具体的に技術や経験のどのような点を確認するのかと言えば、会社や面接官によっても、若干異なりますが、その会社で主に使われているプログラム言語やフレームワークの利用経験などのエンジニアとして基本的な事はもちろん、開発のフロー(ウォーターフォールモデルなのかアジャイル開発なのか)やドキュメントの制作経験、マネジメントの経験、顧客との折衝経験などエンジニアとしてのスキルレベルだけでなく、プロジェクトリーダーやプロジェクトマネジャーとしてのマネジメント経験やそのレベル感、既存の社内のチームとの相性などをチェックしています。

そして、これらがどの程度求められるのかは、応募者の年齢や採用したいポジションによって変わります。 応募者の年齢が若かったり、プログラマーレベルの募集の場合には上記の点はそこまで深くは求められませんが、年齢が30代後半以上だったり、プロジェクトリーダーやプロジェクトマネジャーレベルの募集の場合には、ある程度の経験は求められるようになります。

そして、一方で面接官が人事や営業などの非エンジニアの人であれば、ズバリ「一緒に働ける人かどうか、長く働いてくれそうかどうか」この点を見ている面接官が多いです。

もちろん、エンジニアの採用面接ですので、今まで経験しているプログラム言語での開発経験やスキル面・マネジメント面などの確認を行う質問は当然されます。 ただ、基本的には人事や営業などの非エンジニアの面接官は深くITスキルを理解している人は多くありません。

ですので、面接官は「PHPの経験はどのくらいありますか?」と簡単な質問になります。そして、応募者の人が「PHPを使った○○というサービスの立ち上げが関わっており、経験しています」と答えれば、非エンジニアの面接官は「スキル面で問題なし」と判断して、それ以上質問していくことはないでしょう。

では、具体的にどのような点を非エンジニアの面接官は見ているのでしょうか。基本的には「コミュニケーション力」を主に見ている面接官が多いです。

実際に、多くの人事担当者に「面接でどの点を見ているのか?」とキャリアコンサルタントとして質問をしたことがありますが、多くの面接官が声をそろえるのが「コミュニケーション力」です。

この場合の「コミュニケーション力」とは、面接官が行った質問に対してしっかりと返答する事だったり、既存の社員の人とうまくコミュニケーションが出来そうなのか、見ています。

面接に落ちる3つの理由とは?

上記で面接官はどの点を見ているのかを解説しました。では、次に面接に落ちる3つの理由について、キャリアコンサルタントの視点で解説します。エンジニアの人が面接で落ちる理由は大きく分けて以下の3つです。

- コミュニケーション力の観点

- 募集ポジションとのミスマッチ

- 他の応募者との相対比較

それでは、一つずつ面接で落ちる理由をみていきましょう。

コミュニケーション力の観点

まずは、最も多い面接で落ちる理由である「コミュニケーション力の観点」を解説します。この「コミュニケーション力の観点」は多くの面接官が面接でのNG理由に挙げますが、面接官一人一人で見ているポイントは大きく異なるのも特徴です。

例えば、「質問したことに対してちゃんと返答しない」という点であったり、「社内のチームメンバーとうまくやれそうかどうか?」あるいは「顧客と折衝できるかどうか」などをチェックしており、結果的に「コミュニケーション力の観点でお見送り」となっているケースが非常に多いです。

募集ポジションとのミスマッチ

次の「募集ポジションとのミスマッチ」については、プログラミング言語面であったりマネジメント能力などスキル面での理由です。

この理由に関しては、募集しているポジションについてどのような人材が必要なのか、その要件を事前にしっかりと検討して決めているはずですので、そのポジションにマッチするかどうかを面接で判断しています。

他の応募者との相対比較

最後の3つ目の「他の応募者との相対比較」については、その言葉の通り同じタイミングで応募してきた人との比較でお見送りとなったケースです。意外とこの3つ目の「他の応募者との相対比較」がポイントです。

今回、採用したいポジションの要件とどれだけマッチしているのか、あるいは事前の要件と違っていてもどれだけ応募者が優秀なのかによります。これらの面接に落ちる3つの理由ごとの対策をご紹介していきます。

やっぱり一番はコミュニケーション能力!

面接に落ちる3つの理由の中でも最も多いのが「コミュニケーション力の観点」です。ということは逆に言えば、この「コミュニケーション力の観点」をしっかりと押さえることができれば、他の応募者と比べてかなり大きな強みとなります。

応募する求人によって、求められる「コミュニケーション能力」の高さには違いがありますが、まずはここで解説する最低限の基本のコミュニケーション力だけは押さえるようにしましょう。

質問された点をきちんと返答する

当たり前なことと思いがちですが、実はよく陥るのがこの「質問された点をきちんと返答する」です。本人は、質問された内容にしっかりと返答しているつもりでも、ついつい話が広がったり、気がつけば違う話になっていたりしませんか?

普段の社内や知人とのコミュニケーションの場合は、そこまで問題がない受け答えであっても面接となると問題となってしまう受け答えもあります。ですので、この「質問された点をきちんと返答する」点はあまり簡単に考えずにしっかりと意識するのが基本です。

また、この対策ですが返答の回答の冒頭に「質問された内容を繰り返し話す」ことが効果的です。例えば以下のようなやりとりです。

<面接イメージ>

面接官:「それでは、あなたが転職活動を行っている理由を教えてください」

あなた:「はい。私が転職活動を行った理由ですが~~」

このような形です。まず、冒頭に面接官の質問を繰り返すことで話しが逸れにくく、面接官も「自分の質問に対して答えようとしている」と伝わりますので、効果的な対策となります。

相手の目を見て話す・相づちをする

こちらも当たり前な事ですが、意外と出来ていない人が多くいるのが「相手の目を見て話す・相づちをする」ことです。

相手の目を見て話すことについては、かしこまった「面接会場」で行うような形式的な面接では意識をしている人が多いのですが、例えば会議室などで行われる面接の場合、手元に自分の職務経歴書や履歴書、あるいは応募企業から貰った会社資料などがある場合、どうしてもその書面に目を落としてしまい、相手の目を見れていないケースが多いのです。

このケースも知人や気心が知れた職場などでは問題にはなりませんが、面接ならではの失敗する点と言えます。そして、細かい点ではあるのですが、「相づちをする」というのもポイントです。

面接の場合、緊張して相づちを忘れる人も多いですし、そもそも普通のエンジニアは営業マンではないので、普段からあまり相づちをする機会も少ないため、出来ていない人も多くいます。

このような普段のコミュニケーションでは問題ないようなことでも、面接ならではで問題となってしまうようなコミュニケーションで落ちてしまう人も多くいます。これで落ちてしまってはもったいないので、しっかりと意識をするようにしましょう。

社内用語・特殊な用語を言わない。伝えたい内容を結論から話す

こちらは特に1社しか経験していない人にありがちですが、社内用語や特殊な用語が出てしまってわかりづらくなってしまうことや、そもそも話の伝えたい内容がわかりづらく、それが理由で落ちてしまう人がいます。

特に同じIT企業だと、業界用語として「わかるであろう」と思って話した用語が実は所属している社内でしか使われていない用語で伝わらない。というケースは多くあります。

あるいは、業界用語ではあるのですが、あまり浸透しておらず面接官が知らない言葉ということもあります。(例えば、JavaScriptを「ジャバスク」と略すなど)

このような場合には、社内用語・特殊な用語については、極力、面接の場面では平易な言葉を使うことを意識することがポイントです。

特に競合企業などへ面接に行く場合には、「同じ業界だから大丈夫だろう」という安心感がしまって、社内用語を使ってしまいがちなので、注意しましょう。

普段のコミュニケーションだと対話の相手も知らない言葉が出れば「それってどういう意味?」と聞いてくれますが、面接の場面だとそのように聞いてくれません。

また、その他にも用語は問題なくても、伝えたい内容がうまく伝わらない人も多くいます。このような場合には、伝えたい内容を結論から話す事が効果的です。

本来の理想的な文章の流れとしては「起承転結」といわれており、結論が最後の方がまとまっている良い文章ではありますが、面接の場合には先に結論を言った方が、話がブレにくく、話を聞いている人も理解がしやすいので効果的です。

「募集ポジションとのミスマッチ」の対策とは?

それでは、二つ目の面接に落ちる理由である「募集ポジションとのミスマッチ」の対策について解説をします。面接で「募集ポジションとのミスマッチ」と落ちてしまう場合、コミュニケーション力など基本的な点はクリアしている場合がほとんどです。

そして、基本的には「募集ポジションとのミスマッチ」の場合、プロジェクトマネージャークラスの人材を求めていたが、応募者は開発フェーズのプログラマーだったという理由でのミスマッチはまずあり得ません。

というのも、そのようなミスマッチであれば、書類選考の段階から募集している企業は気づいて書類選考時点でNGと判断をするはずです。

今回、解説をするのは、それらはクリアした上で、今回の募集しているポジションとミスマッチしていると判断されてしまったケースです。なぜ、このような事が起きてしまうのか、実際に起きた実例を元に解説します。

マネジメント志向か現場志向か?

実際にキャリアコンサルタントである私が遭遇した実例では、プロジェクトマネージャークラスのポジションを募集している企業の求人に、プロジェクトマネージャーとして多くの経験を有している応募者が面接に行って、「募集ポジションとのミスマッチ」という理由でお見送りとなってしまった例がありました。

この人にどのようなミスマッチが起きてしまったのか?今回の実例だと、この応募者のミスマッチは「マネジメント志向か現場志向か?」という点が会社の方針と応募者のの志向性がマッチしていなかったのです。

どういうことなのか、具体的に言うと、募集している会社としてはプロジェクトマネージャークラスの人にはさまざまなプロジェクトの進捗の管理や各プロジェクトリーダーのマネジメント、顧客との折衝を重視している「マネジメント志向」の高い人を求めていましたが、この応募者の方はプロジェクトマネージャーでありながらも、技術が好きでマネジメントのポジションにありながらも技術を磨くことを心がけているというアピールをしてしまいました。

それによって、面接官から見た場合、会社として求めているレベルの「マネジメント志向」が弱いという判断になって、お見送りとなってしまったのです。

フルスタックエンジニアかプロフェッショナルか?

その他の実例としては、「フルスタックエンジニアかプロフェッショナルか?」という観点で「募集ポジションとのミスマッチ」と判断されたケースがありました。

具体的には、非常に技術力の高いエンジニアを募集している自社サービス系の会社があり、応募者の方も非常に技術力が高く、技術志向性もマッチしている人が応募しましたが、「募集ポジションとのミスマッチ」という理由でお見送りとなってしまいました。では、この人はどのようなミスマッチが起きてしまったのでしょうか?

技術力も高く、技術志向性もマッチしている人だったのですが、この応募者の人の場合、一つの事を極めたいという志向性を持っている人だったのです。

一方で募集している会社側としては、フルスタックエンジニアのようにプログラミングもできて、データベースもできる、さらにはサーバーやネットワークなどのインフラ周りの知識もあるあらゆる事ができるエンジニアを求めていました。このような違いから「募集ポジションとのミスマッチ」と判断されてしまったのです。

他の応募者との相対比較は対策不可能?

最後の三つ目の面接によく落ちる理由である「他の応募者との相対比較」ですが、こちらある意味で完全な対策は不可能です。

というのも、どんな人が他の応募者にいるのか?は予測がつきませんので、対策をしようにもなかなか難しいというのが実状です。

しかし、全くの無策というわけではありません。結局のところ、人材を募集している会社側としては、優秀な人材を数多く確保したいという思いは持っているはずです。

そのため、面接に臨む姿勢としては他の応募者との比較ではなく、自分のアピールを重視するようにしましょう。

結局のところ、自分自身が相手の企業にとって役に立つ人材であることをしっかりとアピールすることが、内定を得る最大の近道になるのです。

最後に

この記事では「面接で落ちるエンジニアが気をつけたいよく落ちる3つの理由とその対策」をテーマにエンジニア領域専門のキャリアコンサルタントが解説をしました。

この記事で解説したエンジニアが面接で落ちてしまう3つの理由の対策を立てられるはずです。また、この3つの理由で多くのケースでのNG理由を網羅できるはずです。

ということは、逆に言えば、この3つの理由をしっかりと対策を行うことで、面接の突破の可能性を飛躍的に高めることができるようになるのです。しっかりとここで解説したポイントを準備して、面接の準備を確実なものにしましょう!

ITエンジニアを目指す人におすすめの転職エージェント5選

「どの転職エージェントを利用すればいいかわからない」という方のために、ITエンジニアを目指す人におすすめの転職エージェントを紹介します。

転職エージェントによって強みや特徴が違うので、自分に合った転職エージェントを選びましょう。

マイナビ IT AGENT

- 紹介できる求人情報の8割が非公開求人と業界トップクラス

- サポート期限は無期限で、登録から内定まで一人の担当者がサポート

- 登録者の約7割が20~30代のIT・Webエンジニアで、若い世代の転職に強い

HOP!ナビとは

転職やキャリアに関わるコンテンツを通じ、「今の仕事に悩む人」がより自分らしく働けるようにサポートしているメディアです。

不安のない転職活動や理想の転職先探しに役立ててもらうため、転職者や人材業界関係者へのインタビュー調査はもちろん、厚生労働省などの公的データに基づいたリアルで正しい情報を発信し続けています。